做科研需要怎样的心态?

理统

理统.jpg) 天意

天意

做科研需要怎样的心态?美国讲演家、作家罗曼文森特皮尔(1898-1993)被誉为“积极思考的救星”,曾获得过里根总统颁发的美国自由勋章。他著有一本畅销世界的佳作《态度决定一切》,该书曾在美国最畅销书排行榜上稳居十年。书名中的“态”包括一层“心态”的含义。成败的关键不在于拥有多高的智商,而在于我们做事的心态。正确的心态不但对我们做人产生积极影响,而且直接决定了做事的效率高低。对于做科研来说,这一点同样适用。科研工作者如何保持良好的心态,完成课题的各项研究任务,这非常值得思考。首先,正确面对科研中的失败。这是我们教育的缺失,我们从小接受的教育是如何获得成功,却很少教育如何面对失败。而科研的常态就是挫败感,不懂得这一点,就会成为衍生浮躁情绪的催化剂。失败本身令人遗憾,但更可怕的是我们错误的面对方式。正确面对失败需做到三点。第一,分析失败的原因,这是常规逻辑下必须做的。但如果你无法找到失败的原因,重新开始可能更加节省时间和精力,这是方法论的转变。第二,总结经验教训,规划新方案。开拓者们都是不惧艰险的,不断尝试才有可能成功。第三,判断导致失败的原因是否为本质原因,这很关键。假如你的实验方法或课题从本质上就是错误的,应该果断停止,避免无谓的付出。其次,培养科研之外的爱好。当人全力聚焦于一件事情时,很容易被它控制。数据好的时候,就对科研信心满满;数据烂的时候,就对科研厌恶之至。个人的科研状态完全被数据的质量左右,这样的科研不靠谱。科研并不是生活的全部,我们需要培养至少一项科研之外的爱好。这项爱好有两点作用。第一,可以转移部分关注的焦点,阻止研究者在科研困境中沉沦下去,利于止损。第二,可以作为一种宣泄负面情绪的方式。通过一项爱好,定期放松我们的大脑,清空被压抑的负面情绪是很有必要的。卸掉身上的重担,轻装出发,这样可以让思维更清晰,激发我们的创造力。再次,秉持低期望高标准的科研态度。生活中究竟有没有诗和远方,主观认识是关键。期望是一把双刃剑,期望越高,失望也就越大。所以,我们在做科研的过程中尽量抱着一颗积淀的心态,而非一口吃成个胖子的急于求成。低期望,即使数据质量不符预期也不至于心理落差过大,灰心丧气于暂时的失败而一蹶不振;高标准,在预期目标未达成的情况下,降低标准也是一种折中。收获的是在追求高标准的过程中扎实基础,以待厚积薄发。最后,养成规律运动的习惯。通常创新能力强的人,都是精力充沛的,规律运动对保持旺盛的精力非常重要。运动不只是身体疲惫感消失,心情也会晴朗起来,科研状态就会好,思维的困境自然迎刃而解。看过电影《冈仁波齐》之后,让我联想到做科研何尝不是一次朝圣之旅,修炼一份平和的心态。曲线有峰谷,人生总高低,山峰只此一点,稍纵即逝,的时候我们都在山谷中徐徐而行。但时间从不辜负每一颗缓慢积累的耕耘之心,在经历数次挣扎、跌倒之后,我们总会见到那条蜿蜒奔腾的河流,就在山谷的尽头,那转弯的豁然开朗处。

赵光恒的科研态度

伤

伤 大金牙

大金牙

他治学严谨,备课认真,要求严格,不断更新充实教学内容,教学效果好,深受学生欢迎。他具有比较扎实的数学力学理论基础和实际经验,是国务院学位委员会批准的第一批指导硕士研究生的导师,先后指导工程力学硕士生10多名,帮助徐芝纶教授指导博士生2名。1980年被聘为国家教委工科结构力学课程指导组成员。主审大连工学院、天津大学、同济大学等校教材多本。1981年主编力学专业用《结构力学》教材。1983年晋升为教授。为了吸取国外先进科学知识和研究工作经验,赵光恒1983年率工程力学代表团一行5人,赴美国麻省理工学院等8所著名院校,与80多位教授进行座谈、交流。建立了国际同行间的联系,同时也对结构动力分析与抗震、非线性计算力学、塑性力学、结构可靠度以及实验力学5个分支学科的前沿动态有了深入的了解,对于提高力学研究水平和提高培养研究生的质量均有所促进。1984年至1987年他兼任河海大学(原华东水利学院)科研处处长,为了进行国际间的科技交流,赵光恒1988年受中国科学技术协会派遣赴朝鲜,向朝方科学院水利工学研究所介绍地基模型与基础梁板分析、水工结构工作性态的系统识别两项研究成果,获得朝方好评,并在以后连续的几年内,每年朝方都来函邀请他再去讲学或合作研究。为了结构力学课程的现代化基础建设,1988年赵光恒受国家教委工科结构力学课程指导组委托,负责并组织清华大学、湖南大学等8所院校100余名结构力学教师,经4年的努力,研制成功结构力学计算机试题库,经国家教委组织专家鉴定,认为“研究成果达到国内领先水平,在适用范围,总题量、题型、组卷方式等方面,达到国际先进水平”。赵光恒在教学、科研的同时,仍兼任河海大学校科协副主席、《河海科技进展》主编、《河海大学学报》主编。

该以怎样的态度去做科研才算是真正是在做科研

蝎蝎螫螫

蝎蝎螫螫 何与

何与

我记得第一次翻译时我是抱着虔诚的心态去完成的,比我做自己最喜欢的事情还要谨慎,每句话都要被我看烂了,那是我第一次把自己当做是一名小科研工作者,我真的很开心。 对于我来说人生有三大重大选择,从政从商从科研,还有一个特别重大选择,从军。我一直对科研人保持着最高的钦佩感,我一直以为那是个圣洁的地方,那晚我百度了我心里的各种疑惑,跃在屏幕上的是抄袭等等等等令我心寒的一些字眼。 我知道在这个领域里面,总会有人是在做实事的,只是经历一些事情后,看见一些若隐若现的事情后,我才发现那句,“极少人选择了成为异类,极少人改变了这个世界。”里面的“极少人”是多么让我感动、钦佩。本回答被网友采纳

竺可桢爷爷什么的科研态度值得我们学习?

兰煞星

兰煞星如何在科研过程中保持良好的心态

纷而封哉

纷而封哉 不主故常

不主故常

在日常教学科研中,每个人总会遇到一下不开心的事情,当遇到这些事情时,最好调整好自己的心态,做好自己该做就可以了。很多时候很多不开心往往是自己想出来的,而不是别人给予自己的,所以,从某种程度来讲,不开心往往是自己给自己施加的。特别是,很多莫名其妙的不开心是因为自己觉得别人不认可自己而引起的。其实,这完全没有必要,每个人自己内心都有一台心理天平,只要自己把握准支点及平衡就可以了,没有必要因为别人的所做所为轻易改变自己的支点,打破自己的平衡,而失去自己,增加一些莫名其妙的烦恼与忧愁。坚持自己内心的心理天平的平衡,不是说以自我为中心,而是说在科研外的生活中要有坚持自我,保持快乐心态的良好的个人心理调适能力。 试想,如果整天被这烦恼和忧愁所困,还谈何科研,谈何进步。科研本身是一件比较艰苦的事情,如果再给自己增加一些莫名的烦恼,那就更加没有必要。所以,解决好日常生活中这些小事,保持一颗快乐的童心,是每个科研工作者的一项必备技能。淡薄了名利,保持了自我,也就多了一份属于自己的快乐,也就向科研成功靠近了一步。 下面是在网上找的一些保持快乐的方法,与大家分享,祝愿大家都在科研的道路一路有快乐相伴! 1.保持一个开心快乐积极向上的心情,面带微笑 2.带着不求回报的心态帮助一些你力所能及的人 3.多和现实生活中另人尊敬崇拜的人接触 4.冲动是魔鬼,遇事三思而后行,凡事顺其自然,事后注意总结 5.每天给自己一点时间发发呆 6.做好当下的事情,减少不必要的忧虑 7.换位思考 8.天下没有解决不了的事情,相信水道渠成! 9.要生气或发怒时,让大脑静几分钟。 10.信念坚定 心情好了看着什么都顺眼,做起什么事都顺心。如果每天都能保持一份好心情,那么,我们每天都是快乐和充实的。有一种最简单有效的方法:你可以装出一份好心情。虚怀若谷者得天时,处事廉洁者得地利,转危为安者得人和。 美国心理学家霍特举过一个例子:有一天,友人弗雷德感到意气消沉。他通常应付情绪低落的办法是避不见人,直到这种心情消散为止。但这天他要和上司举行重要会议,所以决定装出一副快乐的表情。他在会议上笑容可掬,谈笑风生,装成心情愉快而又和蔼可亲的样 子。令他惊奇的是,不久他发现自己果真不再抑郁不振了。弗雷德并不知道,他无意中采用了心理学研究方面的一项重要新原理:装着有某种心情,往往能帮助他们真的获得这种感受——在困境中有自信心,在不如意时较为快乐。 多年来,心理学家都认为,除非人们能改变自己的情绪,否则通常不会改变行为。我们常常逗眼泪汪汪的孩子说:“笑一笑呀”,结果孩子勉强地笑了笑之后,跟着就真的开心起来了。 情绪改变导致行为改变。心理学家艾克曼的实验表明,一个人老是想像自己进入某种情境,感受某种情绪,结果这种情绪十之八九真会到来。一个故意装作愤怒的实验者,由于“角色”的影响,他的心率和体温会上升。心理研究的这个发现可以帮助我们有效地摆脱坏心情,其办法就是 “心临美境”。 例如,一个人在烦恼的时候,可以多回忆愉快的时候,还可以用微笑来激励自己。当然,笑要真笑,要尽量多想快乐的事情。高声朗读对读书和改变心情也有帮助,只是读书时要有表情,且要选择能振奋精神而非忧郁的心态。一项心理研究显示,心情烦恼的病人带着表情高声朗读后,他们的情绪会大为改善。 良好的心情对健康的积极作用是任何药物都无法代替的;恶劣的心情对健康的危害则犹如任何病原体。 人们都愿意处于欢乐和幸福之中。然而,生活是错综复杂、千变万化的,并且经常发生祸不单行的事。频繁而持久地处于扫兴、生气、苦闷和悲哀之中的人必然会有健康问题,甚至减损寿命。那么,遇到心情不快时,如何保持一份好心情呢? 其实,日常生活中保持良好心情的“砝码”就在你的手中: 1.转移情绪。人生的道路崎岖不平,坎坎坷坷,难免有挫折和失误,也少不了烦恼和苦闷。此时此刻,应迅速把注意力转移到别的方面去。比如有时碰到不顺心的事情或在家中与亲属发生争吵,不妨暂时离开一下现场,换个环境,或者同别人去侃大山,或者参加一些文体活动,娱乐娱乐。这样很快就会把原来的不良情绪冲淡以至赶走,而重新恢复心情的平静和稳定。 2. 憧憬未来。追求美好的未来是人的天性,也是人类生存和社会进步的动力。只有经常憧憬美好的未来,才能始终保持奋发进取的精神状态。不管命运把自己抛向何方,都应该泰然处之。不管现实如何残酷,都应该始终相信困难即将克服,曙光就在前头,相信未来会更加美好。 3.向人倾诉。心情不快却闷着不说会闷出病来,有了苦闷应学会向人倾诉的方法。首先可以向朋友倾诉,这就需要先学会广交朋友。如果经常防范着别人的“侵害”而不交朋友,也就无愉快可谈。没有朋友的话,不仅遇到难事无人相助,也无法找到可一吐为快的对象。把心中的苦处能和盘倒给知心人并能得到安慰甚至计谋的人,心胸自然会像打开了一扇门一样明朗。除此之外,我们可以向亲人倾诉,学会把心中的委屈和不快倾诉给他们,也常会使心境立即由阴转晴。 4.拓宽兴趣。兴趣是保护良好的心理状态的重要条件。人的兴趣越广泛,适应能力就越强,心理压力就越小。比如,同样是从领导岗位上退下来,有的人觉得无所事事,很容易产生无用、被遗弃等失落感。而有的人则觉得退下来后无官一身轻,可以充分利用这些时间看书、写字、创作、绘画、弹琴、舞剑、养鸟、钓鱼、种花等等。总之,兴趣越广泛,生活越丰富、越充实、越有活力,你会觉得生活中处处充满阳光。 5.宽以待人。人与人之间总免不了有这样或那样的矛盾事之间,朋友之间也难免有争吵、有纠葛。只要不是大的原则问题,应该与人为善,宽大为怀。绝不能有理不让人,无理争三分,更不要为一些鸡毛蒜皮的小事争得脸红脖子粗,甚至拳脚相加,伤了和气。应该有那种“何事纷争一角墙,让他几尺也无妨,长城万里今犹在,不见当年秦始皇”的博大胸怀和高风亮节。 6.忆乐忘忧。在人生的旅途中,有时荆棘丛生,有时铺满鲜花,有时忧心如焚,有时其乐融融。对此应进行精心的筛选,不能让那些悲哀、凄凉、恐惧、忧虑、彷徨的心境困扰着我们。对那些幸福、美好、快乐的往事要常常回忆,以便在心中泛起层层涟漪,激发人们去开拓未来,而对那些不愉快的事情,诸多的烦恼则尽量要从头脑中抹掉,切不可让阴影笼罩心头,而失去前进的动力。 7. 淡泊名利。现实生活中有的人把名利看得很重。得陇望蜀,欲壑难填,财迷心窍,官瘾十足。有的为了名利,不择手段,一旦个人目的没达到,或者耿耿于怀,疑窦丛生;或者心事重重,一蹶不振。不要那么斤斤计较,不要把名利看得那么重,否则,容易导致心理失衡。 除此之外,还要经常锻炼身体,合理饮食,养成良好的生活习惯,这些对于保持一份好心情也是至关重要的。

工厂及科研单位对指示的态度是什么?

不敬

不敬 拉丁区

拉丁区

20世纪50年代末,中央军委、炮兵总部提出突击发展火箭武器,要求军工部门在最短期间完成野战火箭序列研制。承担研制任务的工厂、科研单位积极性非常高,在几个月的时间内,有的项目搞出了方案,有的项目试制出了样品。本回答被网友采纳

什么是科研精神

一生一世

一生一世科学研究的本质是什么

九龙滩

九龙滩 煎蛋饼

煎蛋饼

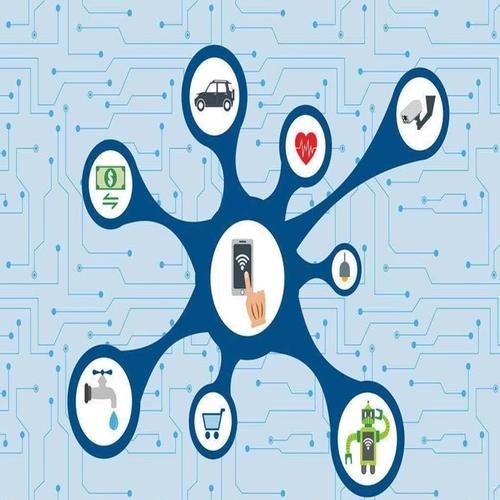

科学研究的本质是严密的逻辑推理和精确的经验观察的结合标签: 知识/探索科学研究定量研究定性研究分类: 社会研究的一般原理我认为所有的科学研究的哲学问题或说方法论问题都是对一下三个问题的回答: 1. What is it? 2. Can we know it? 3. How to know ti ? 从古到今,从一般的社会工作行动者到科学的研究者,无不在回答着以上三个问题。对这三个问题的回答贯穿于我们人类历史探索的始终。第一个问题是本体论问题,问的是这个世界的本质,这个世界到底“是什么?”真理存在还是不存在?第二个问题是知识论问题,如果这个世界有真理,有规律,我们能认识吗?我们人类能得到真正的知识吗?第三个问题是方法论问题,如果这个世界有真理,有规律,而且我们人类有能力认识这个世界,那我们如何去认识呢?即用哪些方法和手段认识世界,获取真理呢? 可以推理出,这三个问题是递进式的,对后面问题的肯定回答是以它前面问题的肯定回答为基础的。在大部分人的日常生活和科学研究实践中,对前两个问题一般都抱有自然态度,想当然地认为这个世界是真实存在的,真理是客观存在的,相信我们人类有真正认识这个世界的能力,唯一的问题就是我们人类怎么认识的问题,也就是用什么方法获取知识的问题。 几乎所有的社会研究范式都对第二个问题持肯定的态度。很显然,如果不承认这个世界可知的,那么也就没有研究的必要了。针对第一个和第三个问题的不同回答形成了不同的社会研究范式。 在关于社会世界本质的看法上,实证主义认为社会世界是和自然世界一样的客观世界,具有客观的规律性,个人的行动是受规律制约的;但是,解释主义或者说人文主义范式则认为社会世界不同于自然界,人具有主观能动性,人会赋予行动以意义。虽然在关于社会世界本质的看法上,这两个范式有很大的不同,但两者也有一个根本的共同点,那就是这个世界是有规律的,是有真理存在的,社会研究的根本目的就是去挖掘这个真理,去发现社会的一般模式。在关于社会世界是否可知的问题上,这两种范式都持肯定的回答。 由于在社会本质问题上的不同看法导致了实证主义和人文主义在具体的研究方法上由很大的不同。实证主义不重视日常生活中的常识,采取演绎的逻辑和具体的经验观察的方法,强调价值无涉。人文主义特别人们生活的日常世界或者说生活世界、行动的背景及行动背后的意义,采用归纳的逻辑和主观洞察的方法,强调研究者和研究对象的主体间性。但是,在研究的逻辑上,这两种范式还是有根本的共同点的,那就是在寻求知识的手段上,都采用了逻辑推理和经验观察的方法,而这即是科学的方法。科学的本质有两点:逻辑推理和经验观察。 科学是发现真理、创建知识的事业,是发现真理、创建知识的一整套程序、方法和手段。科学不同于传统的求职方式(思辨、传统和权威等)的最大特征就是科学是建立在逻辑推论和经验观察相结合基础上的一种求知方式。所以说,无论实证主义还是解释主义都是一种科学研究,不存在谁更科学的问题。在以前,我们总认为自然科学研究才是真正的科学,而社会科学不具有严格的科学性,其实我是把自然科学神圣化了。其实,所谓的科学只是我们人类求知史上的一个发展阶段而已,它并不是从来就存在的,也不是永恒存在的。 无论社会科学研究还是自然科学研究都具备科学最基本的特征:逻辑推理和经验观察,只是运用的程度不同而已。自然科学之所以比社会科学在现代社会受宠,是因为自然科学逻辑推理更严密,经验观察更精确。在这两个方面,社会科学的确大大不如自然科学。如果科学是个母亲的话,那么自然科学和社会科学就是她的两个孩子,他们都继承了母亲的基因:逻辑推理和经验观察,自是自然科学比较聪明,把自己的潜质发挥的很好,而社会科学比较笨,没有很好地利用自己的特质,结果造成了两兄弟后来社会地位的差别。 社会科学研究的确要想自然科学研究学习,但不是学一些具体的研究方法和技术,而是科学研究的最核心的东西:严密的逻辑推理和精确的经验观察。因此,实证主义和解释主义并不是对立的,也不是分处在一条线的两个端点,而是同一种范式:科学范式。只是这两种范式在逻辑推理和经验观察这两个方面发展的程度不同而已。 因此,在定量研究和质性研究方面,我们也不能用一种线性的思维来看待,认为两者是对立的。事物本身量和质两方面的规定体,量是事物性质的基础。如果只把研究注意事物量的方面,而不去量基础上的质,那么这个研究也就丧失了基本的意义,因为研究的终极目标是发现事物的本质特征。对事物性质或意义的把握可以说是我们人类的一种永恒目的。所以,量化研究需要再深入一步:开展质性研究。相反,如果只是考虑事物的性质和意义,而不是先去探讨事物的数量性,那么这种意义或性质的探讨就失去了一个基础。 所以,实证主义和解释主义、量化研究和质性研究应该是相互渗透的,用逻辑推理把握事物的性质、本质,用经验观察测度事物性质的外在表现:量的表征。真正的科学研究就是把两者紧密结合的研究。

为什么说中国的科研很水呢

老大回

老大回

40004-98986

40004-98986