你觉得学术研究的意义究竟是什么?

蓝月亮

蓝月亮 长青树

长青树

1、学术研究的研究对象本身就是意义丰富的行动和事件。相对于自然科学领域可测量、可实验、可分析操作的物质化的研究对象,哲学社会科学的研究对象是活生生的“人”的活动。而“人”,除了是物理化学意义上的肉体结构之外,还是有喜好、厌恶、希望、目的、欲求等情感和动机的思想与行为的主体,其行动或事件是有“价值预设”的。2、学术研究对研究者本身极富意义。科学研究者可以在实验室里冷静地研究一个细胞的结构。而哲学社会科学研究者对社会现象的研究,或多或少都有一定的社会关切,其研究动机、研究对象和研究视角的拣选、研究目标的制定,都具有一定程度的主观性。学术研究对象的“选取”本身是一件意义非常繁复的行动。扩展资料:学术研究还需要尊重规范科学是有意义的,对于当今的人类来说,这已经不是一个陌生的命题。科学的意义是广泛而深刻的,但以往关于这一问题的研究,大多注意了科学的形而下意义,而对其形而上意义则缺乏深刻的理论说明。科学的意义归根结底是其对人——尤其是对人的发展的意义。因此,讨论科学对人的发展的意义不仅是带有根本性的理论问题,而且是直接面临的重大现实问题,应该给予高度重视。科学是适应人类需要和能力而发展起来的文化世界,是人类认识世界和改造世界的最伟大的工具。科学以其神奇的力量深刻地改变着我们的生存世界,它给我们带来了空前丰富和发达的社会财富,带来了巨大的社会文明和进步。

李岳岩的学术研究

三年而通

三年而通 殻

殻

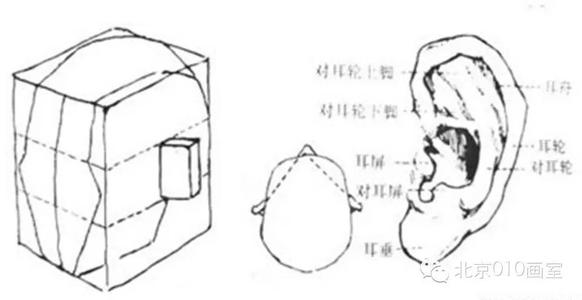

发表的学术论文1)“建筑基础教学——注重传统技能的训练和创造性思维的教学实践”《2005建筑教育国际学术研讨会论文集》 2005.10;2)“探索具有地域特色的建筑教育之路——从中国西部建筑教育谈起” 《建筑与文化》 2007.04;3)“日本的屋顶绿化设计与技术” 《建筑学报》 2006.02;4)“The Harmonious Relationship Between Architecture and the Society in the Developing Process of the Chinese Architecture” 《Proceeding of 2006 Xi’an International Conference of Architecture and Technology》 2008.02;5)“城市化过程中村庄的自然消解” 《2005亚洲城市环境可持续发展国际学术会议论文集》 2005.11;主要科研成果参加的“建筑教育‘场效应’的探索与实践”课题获陕西省教学成果一等奖; 参与主持“咸阳人民路、西兰路街道景观规划设计”获2002年陕西省优秀规划设计一等奖; 参与主持“黄河兰州市区段及两岸地区规划设计”获2003年陕西省优秀规划设计一等奖; 主持“汉中市南团结街规划设计”获2006年西安建筑科技大学艺术设计创作一等奖; 参与主持“西安烈士陵园整修改造工程” 获2006年西安建筑科技大学艺术设计创作一等奖; 参与“西安城城大厦”设计获2003年中国有色工业总公司优秀建筑设计二等奖; 参与编写《中国建筑艺术全集——古代城镇》卷,中国建筑工业出版社, 2003年01月 “日本建筑的屋顶绿化” 《建筑学报》 2006年02期 “建筑教育“场效应”—一次建筑教育理念与方法的探索” 《建筑与文化》 2007年06期 “探索具有地域特色的建筑教育之路——从中国西部建筑教育谈起” 《建筑与文化》 2007年06期 参加“国家自然科学基金重点项目《绿色建筑体系和黄土高原基本聚居单位模式研究》” 的研究工作,担任 分报告“黄土高原绿色建筑体系框架”编写工作,项目主持人:周若祁 陕西省周至县骆驼峪乡神灵山村规划设计 《建筑与文化》 2010.07

为什么要进行学术研究?

其静也地

其静也地鲍吾刚的学术研究

谢林

谢林.jpg) 忘足

忘足

鲍吾刚一生著有16部学术著作,论文达69篇,还有众多的译文。他长于中国哲学史、思想史的研究,对中国文化的其它方面也十分精通。他与他老师福赫伯合译的中国古典小说选集《金匮——二千年中国短篇小说选》(Die Goldere Truhe.Chinesische Novellen aus Zwei Jahrtausenden.)自1959年出版后在西方汉学界广受好评,到1964年不仅出到第三版,而且有了英译本。而像《中国戏剧》(Chinesisches Theater),《中国——从帝国到共产主义》(China Vom kaiserstaat Zum Kommunismus)等著作和论文使他在广大民众中有了广泛的影响。他发表过一些道教论文,如《葛洪关于“知足”之理》。载《亚洲:传统和进步》﹙维斯巴登,1971﹚;《老子》,载《世界历史上的伟大个人崇拜》﹙慕尼黑,1971﹚等。主持编纂了《<;国语>;词语索引》两大册和《〈人物志〉词语索引》一册,二书分别于1973年和1974年在台北出版。他领导过一个课题组,研究德国文化对中国近代社会的影响和中国人关于德国的研究。领衔主编奠基性文献《当代中国的德国形象——中国人研究德国论文索引》(German Impact on Modern Chinese Intellectual History-A Bibliography of Chinese Publications)。60年代的西方汉学家一般都重考据而轻义理,而鲍吾刚深刻认识中国历史精神价值。他在教学之余用他那支妙笔写下一系列专著,其中一些更早已列在德国汉学家必读书目的首位。在鲍吾刚众多的学术成果中,最受推崇、在学术界最有影响的著作当是以下三部学术专著:《中国人的命名――论名、字、小名的构造规则及内涵》(Dcr Chinesische Personenname. Die Bilngsgesetze und Hauptinhalte von Ming,Tzu und Hsiao—ming.(Asiatische Foeschungen,Bd.4),1959)、《中国人的幸福观――论中国思想史的天堂、空想和理想观念》(china und die Hoffnung auf Gluck.Paradiese,Utopien,I der Idealvorstellungen in des Geistesgeschichte Chinas,1971)、《中国人的自我画像――古今中国自传体文学、文献综述》(Das Antlitz Chinas.Autobiographische Selbszeugnisse von den Anfangen bis.zur Gegenwart,1990),从思想内容角度来审视,此三部学术专著具有同一主线,内容互相关联,由此构成鲍吾刚对中国思想史研究的重要学术成果。尤其是后两部著作,从准备到成书,写了近30年,在长达几十年的研究中,无论是从文献的拥有上还是在理论的深度上,这两部著作都是德国汉学界的经典之作,在西方汉学界对中国思想史的研究领域中,这两部著作也占有重要的地位。下面分别就这三部专著的学术背景、内容及特点作一阐述。

常见的学术研究方法包括哪些

良知

良知 乃合天德

乃合天德

定性653230分析法定性分析法就是对研究对象进行“质”的方面的分析。具体地说是运用归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等方法,对获得的各种材料进行思维加工,从而能去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里,达到认识事物本质、揭示内在规律。调查法调查法是科学研究中最常用的方法之一。它是有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象现实状况或历史状况的材料的方法。调查方法是科学研究中常用的基本研究方法,它综合运用历史法、观察法等方法以及谈话、问卷、个案研究、测验等科学方式,对教育现象进行有计划的、周密的和系统的了解,并对调查搜集到的大量资料进行分析、综合、比较、归纳,从而为人们提供规律性的知识。调查法中最常用的是问卷调查法,它是以书面提出问题的方式搜集资料的一种研究方法,即调查者就调查项目编制成表式,分发或邮寄给有关人员,请示填写答案,然后回收整理、统计和研究。观察法观察法是指研究者根据一定的研究目的、研究提纲或观察表,用自己的感官和辅助工具去直接观察被研究对象,从而获得资料的一种方法。科学的观察具有目的性和计划性、系统性和可重复性。在科学实验和调查研究中,观察法具有如下几个方面的作用:①扩大人们的感性认识。②启发人们的思维。③导致新的发现。实验法实验法是通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果联系的一种科研方法。其主要特点是:第一、主动变革性。观察与调查都是在不干预研究对象的前提下去认识研究对象,发现其中的问题。而实验却要求主动操纵实验条件,人为地改变对象的存在方式、变化过程,使它服从于科学认识的需要。第二、控制性。科学实验要求根据研究的需要,借助各种方法技术,减少或消除各种可能影响科学的无关因素的干扰,在简化、纯化的状态下认识研究对象。第三,因果性。实验以发现、确认事物之间的因果联系的有效工具和必要途径。文献研究法文献研究法是根据一定的研究目的或课题,通过调查文献来获得资料,从而全面地、正确地了解掌握所要研究问题的一种方法。文献研究法被子广泛用于各种学科研究中。其作用有:①能了解有关问题的历史和现状,帮助确定研究课题。②能形成关于研究对象的一般印象,有助于观察和访问。③能得到现实资料的比较资料。④有助于了解事物的全貌。实证研究法实证研究法是科学实践研究的一种特殊形式。其依据现有的科学理论和实践的需要,提出设计,利用科学仪器和设备,在自然条件下,通过有目的有步骤地操纵,根据观察、记录、测定与此相伴随的现象的变化来确定条件与现象之间的因果关系的活动。主要目的在于说明各种自变量与某一个因变量的关系。个案研究法个案研究法是认定研究对象中的某一特定对象,加以调查分析,弄清其特点及其形成过程的一种研究方法。个案研究有三种基本类型:(1)个人调查,即对组织中的某一个人进行调查研究;(2)团体调查,即对某个组织或团体进行调查研究;(3)问题调查,即对某个现象或问题进行调查研究。功能分析法功能分析法是社会科学用来分析社会现象的一种方法,是社会调查常用的分析方法之一。它通过说明社会现象怎样满足一个社会系统的需要(即具有怎样的功能)来解释社会现象。经验总结法经验总结法是通过对实践活动中的具体情况,进行归纳与分析,使之系统化、理论化,上升为经验的一种方法。总结推广先进经验是人类历史上长期运用的较为行之有效的领导方法之一。

谢科范的学术研究

吐纳

吐纳 紫藤

紫藤

发表学术论文180余篇(SCI、SSCI国际期刊论文5篇,EI国际期刊论文3篇,《管理世界》专论文2篇),共主持和属参加完成40余项科研项目;曾5次获得国家自然科学基金项目(含一项重大研究计划培育项目),并获得2007年科技部国家重大软科学研究项目;是霍英东教育基金、教育部优秀青年教师资助计划和武汉市晨光计划获得者。获省部级科技奖励11项(含2项省级科技二等奖,4项武汉市科技进步二等奖)。其研究成果分别在以下媒体有采访报道:中央电视台《科技之光》(关于水环境治理)、湖北电视台《湖北新闻》(关于武汉城市圈)、湖北电视台《提案追踪》(关于产学研战略联盟-专题节目)、美国《Marquis Who’s Who》、日本MOT网、《中国经济周刊》(关于区域经济)、《科技日报》(关于水经济-长篇采访)、《长江网》等。在全国数十家企业做过“企业风险管理”、“管理创新”、“产学研战略联盟”、“管理研究方法”、“婚姻经济学”方面的学术报告。

郭嗣琮的学术研究

得石椁焉

得石椁焉 未必贱也

未必贱也

主要从事“模糊值函数分析学”、 “管理工程3361303563中的模糊信息处理技术”以及“模糊控制理论与应用”等领域的研究。先后在《Fuzzy System and Sets》、《Advances in Systems Science and Applications》、《自然科学进展》、《模糊系统与数学》、《工程数学学报》、《煤炭学报》、《信息与控制》、《数学的实践与认识》、《运筹学报》等国内外学术刊物及学术会议上发表学术论文150余篇。在模糊分析学理论研究中,独自提出了模糊结构元分析技术,从理论和方法上解决了模糊分析学中模糊值函数及其微积分无法解析表示的问题,建立了基于模糊结构元方法的模糊值函数分析学表述理论,先后三次在国内学术会议上特约作大会报告。该项工作开创了模糊分析学研究的一个新领域。目前,所领导的该方向的学术梯队已形成三个明确的学术研究方向:1、基于结构元理论的模糊运筹学方法研究(包括:基于模糊结构元分析技术的模糊系统可靠性理论、模糊随机服务系统、模糊库存、模糊线性规划、模糊统筹理论等);2、复杂系统中的模糊结构元分析技术(包括:基于结构元理论的模糊几何学、模糊线性系统以及模糊微分方程的研究);3模糊结构元方法在模糊控制中的应用研究。科研项目[1]1992-1993年,国家自然科学基金项目《多元模糊回归分析及其在预测科学中的应用》,项目主要完成人。[2]1991-1992年,煤炭高校优秀青年科学基金项目《模糊数学在采场自然发火位置预测中的应用》,主持人。[3]1993-1994年,煤炭科学基金项目《采空区自然发火的模糊数值预测技术》,主持人。[4]2001.1-2001.12,校科学研究基金资助项目《不规则介质采场模糊渗流理论研究》,主持人。[4]2002.1-2002.12,国家自然科学基金项目《不规则介质空间模糊渗流理论的数学基础研究》(项目批准号:50174027),主持人。[5]2003.1-2004.12,国家自然科学基金项目《不规则介质采场模糊渗流理论及其在采场自燃预测的应用研究》(项目批准号:50244015),主持人。[6]2000-2001年,国家自然科学基金项目《中国能源政策多目标决策模型研究》(项目批准号:70041048),主要工作人员,参与能源需求预测模型的建立。[7]2004-2005年,辽宁省教育厅高等学校科学研究项目《不规则介质采场模糊渗流理论与自然发火位置预测》 (项目号:202183381) ,主持人[8]2004-2005年,辽宁省教育厅高等学校科学研究项目《模糊控制芯片与非线性变权模糊控制器的研究》(项目号:202183379),主要工作人员。[9]2007.1-2008.12,辽宁省教育厅高等学校科学研究项目《基于结构元理论的模糊值函数分析学及应用研究》 (项目号:20060377) ,主持人。

孙金荣的学术研究

不恃其成

不恃其成 佐藤

佐藤

参加完成国家“九五”、“十五”课题5项,主持完成山东省社科规划课题等5项,主持在研国家重大委托研究项目子课题1项。主持完成厅级课题多项。在国内外重要学术期刊发表论文40余篇。出版著作《中国传统文化与当代文化构建》、《应用文体写作》等6部。获山东省社科成果三等奖、中华农业科教基金会优秀教材奖等10余项(独立或主持)。获国家辞书奖二等奖、国家教学成果二等奖、省社科成果一、二等奖等多项(参加)。多次应邀在国内外主办的国际学术研讨会上做主题演讲或文化交流。

钱理群的学术研究

武辅

武辅 薄荷糖

薄荷糖

提出“20世纪中国文学”的概念钱理群1985年与黄子平、陈平原共同提出了“20世纪中国文学”的概念,强调新概念的提出,“并不单是为了把当前存在着的‘近代文学’、‘现代文学’和‘当代文学’这样的研究格局加以打通,也不只是研究领域的扩大,而是要把20世纪中国文学作为一个不可分割的有机整体来把握”,因此“‘20世纪中国文学’这一概念首先意味着文学史从社会政治史的简单比附中独立出来,意味着把言语学自身发生发展的阶段完整性作为研究的主要对象”。在共同撰写的《论“20世纪中国文学》一文里,还从“走向‘世界文学’的中国文学;以‘改造民族的灵魂’为总主题的文学;以‘悲凉’为基本核心的现代美感特征;由文学语言结构表现出来的艺术思维的现代化进程”这几个方面概括了“20世纪中国文学”概念的提出,引起了学术界的强烈反响,从80年代到90年代一直是人们关注的学术命题,在讨论中提出了各种意见,但这一概念却被普遍接受,并且波及其他学科。这一概念在日本、韩国等国的学术界也引起浓厚的兴趣,产生了一定影响。撰写文学史专著《中国现代文学30年》钱理群与吴福辉、温儒敏、王超冰等合作,撰写了文学史专著《中国现代文学30年》,并在所执笔的长篇序言里,试图用“20世纪中国文学”的观念来总揽全书。这是一部教科书式的文学史,既广泛地吸收了学术研究的最新成果,并有许多作者自己的独特发现与见解,初版本与修订本都显示了80年代与90年代学科所达到的水平,提供了经过严格选择的新的知识,新手工艺 信息;同时充分注意科学性与准确性,以及文学史教材应有的稳定性与可接受性。因此本书出版后,受到了大专院校师生与文学爱好者的欢迎,1997年国家教委选定为大学现代文学史课程的教材,这就更加扩了本书的影响。钱理群在他执笔的有关“诗歌”与“戏剧”发展的章节里,有意识地进行了“文体史”的写作的试验,在描述文体发展的轨迹时,突出文体自身的特点:他试图以“诗歌艺术思维与语言的变迁(连续、中断、断而复续等等)”来展现新诗发展历程,以“广场戏剧与剧场戏剧的彼此消长、起伏”为线索来叙述话剧史。以后,他还和他的学生一起提出了“闲话风”、“演讲体”与“独语”三种散文类型,为散文史的写作提供了一个新的发展线索。他的这些探索在学术界都产生了一定影响。对文学史途述方式的试验《绘图本中国文学史》“新世纪的文学”部分(与吴晓东合作),一方面是对20世纪中国文学的一次整体描述,同时又将其纳入“中国文学史”的总体结构中——这是钱理群文学史研究的又一次新的尝试。这样的结构方式决定了关注的重点是现代文学与中国传统文学的内在历史联系,同时意味着是将一个世纪的文学置于数千年的历史坐标中进行严格的筛选,相当数量的作家、作品在这大历史的叙述中,消失于研究视野之外,而另一些具有超前性的作家、作品却在长时段的历史检验中被突现出来。本书经过认真的研究,提出了与传统教科书不同的自己的文学史定位。在历史的叙述中,也力图摆脱历史决定论与历史进化论的文学史观的影响,更重视文学发展中的中断,反复,超前,滞后,偶然,个别,以展现历史的丰富性与具体性。此外,将台湾与香港地区的文学作为“20世纪中国文学”的有机组成部分,通俗文学进入研究视野,对通俗文学中的大家金庸给予了充分评价;在描绘1949年以后的文学时,第一次论述了“地下文学”,这也都构成了本书的特点。本书也开始了对文学史途述方式的试验。对40年代中国文学的考察在关注20世纪中国文学总体的史的描述的同时,钱理群从80年代末开始,就将他的研究重心转向40年代中国文学的考察。在钱理群看来,40年代的文学既是五四以来的中国现代文学(历史)的自然发展的结果,又孕育了后半个世纪中国当代文学(历史)的发展(钱理群认为,这后50年形成了一个独立的文化形态,他称之为“共和国文化”);因此,抓住“40年代”这一中间(过渡、转换)的环节,突入这一点,可以起到总揽全局(20世纪中国文学与历史的发展)的作用。在进入40年代文学研究的具体操作时,钱理群首先进行的是原始资料的发掘与整理。他编选了《20世纪中国小说理论资料》第四卷,和他的同事、学生一起编选了《中国沦陷区文学大系》(16卷本),并发掘(或重新认识、评价)了一些作家、作品,这就为正在进行的“40年代文学研究的重要成果,也是他”个人化(非教科书式)的文学史写作的一个新的尝试。这是关于文学史结构方式与叙述方式的试验:打破了以往文学史的结构模式,本书选择“1948”这一最能体现40年代的历史转折、交接特质的具有典型性的年代,通过对这一年发生的文学事件、流派、论争、期刊、作品,以及作家精神历程的描述,瞻前顾后,理清来龙去脉,从而揭示40年代、以至50年代初的文学发展的主要线索与走向,这种“从一个年代看一个时代”的结构方式,可以将大文学史叙述忽略(省略)的人与事纳入研究视野,特别是在这个年代的普通人,一般知识分子读什么书,喜欢听什么音乐,看什么电影,街头巷尾流传什么笑话……这样一些日常生活中的细节都具体入微地进入了文学史的叙述,这同时也意味着文学史观念上的某些变化。本书在文学史的叙述方式上,将具有典型意义的历史细节置于比较重要的地位,追求报告文学那样的丰富而具体、生动的典型现象(人物与事件)与细节的描述,以及由此产生的现场感;但又同时严格拒绝任何虚构,要求每一细节都有具体的历史根据。本书在叙述视点、叙述语调的选择上也作了很大努力。提出“文学史叙述学”的概念钱理群作为一个文学史家,不仅致力于“现代文学史”的具体写作,而且关注写作背后的文学史的独特方式。他曾连续著文阐释他的导师王瑶先生(并上溯到鲁迅)的文学史理论、方法,以此作为自己文学史研究与写作的理论指导,而自己的每一次研究与写作实践又都有明确、自觉的实验目的,并及时作出总结。他把自己的文学史研究与写作的任务(目标)规定为“深入到‘作家、作品、读者’的内部深层机体里,去审视、开掘、发现特定历史时代下的知识分子群体与个体(作家),读者群体与个体,以及作品所显现的各种类型‘人’的群体与个体的生存境遇、体验与困惑及其美学形态,并从这一切的综合把握中,揭示出特定历史时代中人的生存困境及其美学形态”。他因此而强调,“作为一个文学史家,他必须与作家一样,对于‘人’(他的生存境遇、体验、困惑)保持社会、历史、文化的与形而上的双重关怀,既应关怀现实又超直于现实”。在具体研究、操作中,他又始终抓住“典型文学现象”,突入“一点”而见“全貌”,既具体有微又能体现发展的轨迹,以此作为自己的文学史研究的基本方法,并因此而提出文学史家的思维特点,就在于对于具体、生动的细节、历史的现象形态保持职业的兴趣与敏感;同时又必须具有发现细节、现象背后的普遍象征意义的思想穿透力。钱理群还十分重视文学史研究中的时空蹁问题。他认为,“历史”是彼时彼地发生的,写历史的人是生活在此时此地的,所谓历史写作就是一个不断往返的双向运动过程:既要由此及彼,努力进入历史情境,设身处地地体察、理解彼时彼地的人(个体与群体)怎样、何以作出这样或那样的选择,从而产生了某种历史命题;又要由彼及此,毫不回避地正视与揭示在选择(命题)展开与实现的过程中出现的一切严峻而复杂的事实,这些后果是当事人所不可能预知的。他因此提出了“设身处地”与“正视后果”作为文学史研究与写作的基本原则。钱理群还提出文学史研究中必须抓住两个“中介”环节:一是作为最终决定文学发展的经济基础与文学之间的“文化”——以后,钱理群又根据现代文学发展的历历史特点,从影响文学发展的众多因素中提出了“出版文化”、“大学文化”与“政治文化”与文学的现代化关系最为密切的三大文化要素;而在影响、制约文学发展的“文化”背景与作品的“文本结构”之间,也还有一个中介,即是文本创造主体“作家的生存状态与心理结构”。钱理群还强调在关注文学史观念与方法的更新同时,不可忽略史的写作形式(结构、途述方式等)问题,并因此而提出了“文学史叙述学”的概念。他的这些实践经验的总结与理论设想,在学术界也都有一定影响。

40004-98986

40004-98986