比较法研究的介绍

神笔

神笔 第一鬼

第一鬼

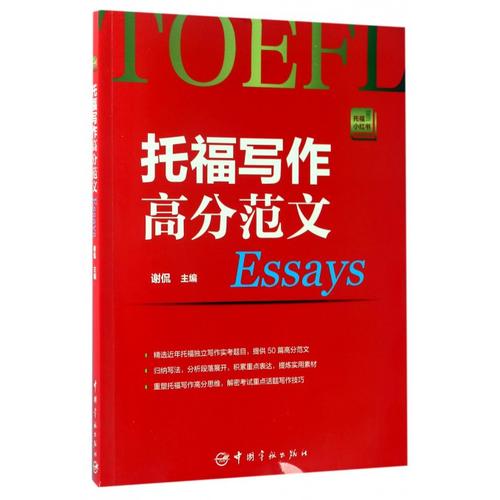

《比较法研究》1(双月刊)由中国政法大学主办,比较法研究所编辑出版,创刊于1987年1月(季刊),1993年起公开出版发行。主管单位是中华人民共和国教育部。逢单月月末出版。16开本,正文160个页码。《比较法研究》2系纯学术性刊物,旨在促进我国比较法学基本理论、方法的探讨和发展,及时深入地反映国内外法学理论和法律制度发展的最新动态及较高水平的研究成果,建立国内外法学界与法律工作者之间的思想沟通和学术对话,为我国法律制度的发展与完善提供具有启发性和可行性的借鉴和思路。

比较法研究的内容简介

零

零 丧女

丧女

本书增加了对二战后,特别是近十几年来世界上法律领域中许多重大变化的探讨,如欧洲联盟法律的兴起;西方两大法系的更加靠拢;美国法律在西方取得理智上的主导地位,它对民法法系的重大影响;90年代初前苏联法律的解体和俄罗斯联邦法律的创建;民主德国法律由联邦德国法律所取代;伊斯兰法律新的改革;特别是当代中国社会主义法律的巨大发展,包括“一国两制”开始实现而带来法律领域中的变化。

比较法研究的本书目录

新小子

新小子 死也

死也

序第一编 绪论第一章 比较法或比较法学的概念第二章 比较法的历史发展第三章 比较法的方法论第四章 比较法的作用第五章 不同法系和不同社会制度的法律第二编 民法法系(大陆法系)第一章 民法法系的概念与分布范围第二章 民法法系的历史发展第三章 法律的分类第四章 法律的渊源第五章 法律教育与法律职业第六章 德国1990年的统一与法律的变化第三编 普通法法系(英美法系)第一章 普通法法系的概念与分布范围第二章 英国法的历史发展第三章 美国法的历史发展第四章 法律的分类第五章 法律的渊源第六章 法律教育与法律职业第四编 欧洲联盟法律。两大法系的差别与演变。美国法的影响第一章 欧洲联盟法律第二章 民法法系与普通法法系的主要差别及其演变第三章 二战后美国法对民法法系的影响第五编 俄国历史上的法律。前苏维埃社会主义法律。俄罗斯联邦法律第一章 俄国历史上的法律第二章 十月革命胜利后苏维埃社会主义法律第三章 俄罗斯联邦法律第六编 当代中国社会主义法律第一章 历史发展第二章 法律的分类第三章 法律的渊源第四章 法律教育和法律职业第五章 依法治国,建设社会主义法治国家第六章 内地与香港法律制度的重要差别第七章 当代中国借鉴外国法律的实例第七编 比较法的专题研究亚洲三国伊斯兰法的改革 487对霍菲尔德的法律概念分析和当代中国法律有关概念的比较研究 494论法律移植与比较法学 507比较法学的一些理论问题——国际比较法学会议述评 516评萨科的“法律共振峰”学说 525对<比较法的力量与弱点》一书的评述 530中国法律制度的最近发展 536中国的社会主义现代化建设和法律 540中国的比较法研究 549当代中国的法律职业 555参加国际法律科学学会1991年度学术讨论会学术性总结 560评介波格旦著<比较法》(1994年版) 563本书共567页。

赵海峰的近年主要学术成果

绫乃

绫乃 怂

怂

以中文、法文、英文在《中国国际法年刊》、《中国刑事法杂志》、《人民司法》、《比较法研究》、《法学家》、《法学杂志》、《环球法律评论》、《中国航天》、《刑法论丛》、《诉讼法论丛》、《刑事法评论》、《欧洲法通讯》、法国《Gazzette Palais》和《Revue de Sciences Criminelle et de droit comparé》等刊物上发表有关欧洲法、国际司法制度、空间法、比较法和刑事政策等方面的学术论文、译文70余篇,撰写、主编和参与撰写著作《国际司法制度初论》(主要作者)、《欧洲法问题专论》(专著)等10余部,译著(合译)《世界法的三个挑战》、《为废除死刑而战》、《法国商法》等4部。1998年创办全法法律和经济协会《欧洲法律与经济评论》(法国巴黎)杂志并任主编(至2004年),2000年创办法律出版社出版的刊物《欧洲法通讯》并担任主编(已出版5辑),任法国现代法学名著译丛(中国法律出版社出版)主编(已出版三本),任《空间法评论》和《国际法与比较法论坛》主编。主持省部级项目3项,担任(过)多个国际合作项目的项目主持人、项目协调人、项目经理。在作为全法中国法律与经济协会理事长期间,组织、领导和推动了多项国际国内学术交流活动。2005年获得“黑龙江省第二届杰出法学工作者”称号。2006年度发表学术论文12篇,出版专、编著4部,获得省部级课题2项,黑龙江省第十二届社会科学优秀成果佳作奖1项。[2007-02-10] 英中学者纵谈欧盟制宪 ――动因、理论基础、前景与影响[2006-12-07] 《法国现代法学名著译丛》总序[2006-10-20] 独联体经济法院――在理想与现实之间[2006-10-20] 保护人权与提高效率的平衡——欧洲人权法院2004年改革评析[2006-09-30] 《国际空间法教程》序[图文][2006-09-28] 悄然兴起的国际法治 ――《国际司法制度初论》序[图文][2006-09-22] 国外国际空间法的教学与研究[2006-09-15] 罗朗·迪马案件透视[2006-09-10] 法国司法官游行示威之缘起[2006-08-27] 试论欧洲刑法的现状和欧盟刑法的前景[2006-06-27] 人权事务委员会与国际法委员会在人权条约保留问题上观点之差异[2006-06-19] WTO争端解决机制――迈向世界贸易法院的准司法机制[2006-06-13] 获得司法正义的权利——从国内运动到国际标准[2006-06-05] 论欧洲人权法院和欧洲共同体法院在人权保护方面的关系[2006-06-02] 略论国际司法机构的现状和发展趋势[2006-06-01] 略论国际司法机构的现状和发展趋势[下载][2006-05-23] 欧洲法通讯第5辑编者按[2006-05-23] 《尼 斯 条 约》 概 要[2006-05-23] 欧洲法通讯第四辑编者按[2006-05-23] 欧洲法通讯第二辑编者按[2006-05-23] 欧洲法通讯第一辑:主编絮语[ 该词条由于纯海编辑整理 ]

刊号ISSN1267-2087,CN11-3421/R的刊物是否正规?

不忽于人

不忽于人 蔡李佛

蔡李佛

在实际生活中,许多人通常将某刊物说成是国家级的,某刊物是省级的或市级的。这种划分,在实际生活中还有一些用处。这种划分的标准,大致是: 所谓“国家级”期刊,一般即指党中央、国务院及所属各部门、中国科学院、中国社会科学院、各民主党派和全国性人民团体主办的期刊及国家一级专业学会的会刊; 所谓“省级”期刊,一般即指省、自治区、直辖市及所属部、委、办、厅、局主办的期刊与本科院校的学报; 另外,刊物上明确标有“全国性期刊”、“核心期刊”字样的,也可视为国家级。 国家级刊物和重点刊物名称目录 (此刊物级别目录执行时间为2001年1月起) 国家级学术刊物 1、《哲学研究》 4、《管理世界》 7、《政治学研究》 10、《中国教育理论研究》 13、《中国语文》 16、《中国图书馆学报》 19、《历史研究》 22、《新闻与传播研究》 25、《高校理论战线》 28、《新华文摘》全文转载 2、《经济研究》 5、《经济管理》 8、《社会学研究》 11、《心理学报》 14、《外国文学评论》 17、《音乐研究》 20、《中国史研究》 23、《中国社会科学》 26、《光明日报》 29、《世界古典文明史杂志》英文版 3、《财贸经济》 6、《法学研究》 9、《民族研究》 12、《文学评论》 15、《外语教学与研究》 18、《美术》 21、《世界历史》 24、《求是》 27、《人民日报》 30、《体育科学》 注:《光明日报》、《人民日报》理论文章1500字以上 人文社会科学重点刊物目录 学科门类 一级学科 重 点 刊 物 出 版 单 位 1、哲学 1、哲学 1 《自然辩证法研究》 中国自然辩证法研究会 2 《中国哲学史》 中国哲学史学会 3 《哲学动态》 中国社科院、哲学研究所 4 《自然辩证法通讯》 中国科学院自然辩证法通讯杂志社 5 《科学学研究》 中国科学院科技政策与管理科学研究所 6 《科学学与科技管理》 中国科学学与科技政策研究会 7 《宗教学研究》 社科院宗教所 2、经济学 理论经济学 1 《宏观经济管理》 国家计委宏观经济研究院 .. 2 《金融研究》 中国金融学会 3 《经济法制》 中国社科院法学所 4 《中国劳动》 劳动和社会保障部 5 《会计研究》 中国会计学会 6 《统计研究》 中国统计学会 国家统计局 7 《保险研究》 中国保险学会 8 《经济学动态》 中国社会科学院经济研究所 9 《国际金融研究》 中国国际金融学会 10 《宏观经济研究》 国家发展计划委员会 11 《财政研究》 中国财政学会与财政部主办 12 《审计研究》 中国审计学学会 13 《中国工业经济研究》 中国社会科学院工业经济研究所 14 《税务研究》 中国税务学会与国家税务总局主办 应用经济学 1 《国际贸易》 中国对外贸易经济合作部 2 《当代经济研究》 中国资本论研究会 3 《国际经济合作》 对外贸易经济合作部国际经济合作出版社 4 《数量经济与计量经济》 中国社科院数量经济与技术经济研究所 5 《世界经济》 中国世界经济学会中国社科院世界经济与政治研究所 6 《价格理论与实践》 国家发展计划委员会 中国价格学会 7 《世界经济与政治》 中国社科院 8 《中国人力资源开发》 国家发展计划委员会 9 《国有资产管理》 经济科学出版社 10 《中国工商行政管理》 国家工商行政管理局 11 《企业管理》 国家经贸委 12 《中国农村经济》 中国社会科学院发展研究所 13 《市场营销导刊》 中国市场学会与国家经贸委主办 3、法学 法学 1 《法律科学》 西北政法学院 2 《中国法学》 中国法学会 3 《中外法学》 北京大学中外法杂志 4 《比较法研究》 中国政法大学比较法研究所 政治学 1 《毛泽东邓小平理论研究》 上海社科院 2 《马克思主义研究》 中国社科院马克思列宁主义毛泽东思想研究所 3 《中共中央党校学报》 中共中央党校 4 《马克思主义与现实》 中共中央编译局 当代马克思主义研究所 5 《科学社会主义》 中共中央党校和中国科学社会主义学会 6 《中共党史研究》 中共中央文献研究会 社会学 1 《中国青年研究》 中国青少年研究中心 中国青年杂志社 2 《道德与文明》 中国伦理学会、天津社科院 3 《妇女研究论丛》 中国妇女理论研究会 4 《世界宗教研究》 中国社科院世界宗教研究所 5 《传统文化与现代化》 中华书局 6 《现代国际关系》 中国现代国际关系研究所 7 《当代世界与社会主义研究》 中共中央编译局 世界社会主义研究所 国际共运史学会 民族学 1 《东欧中亚研究》 中国社会科学院东欧中亚研究所 2 《世界民族》 世界民族所 3 《日本学刊》 中国社科院 4、教育学 教育学 1 《中国教育学刊》 教育部 中国教育学会 2 《高等师范教育研究》 教育部 3 《学前教育研究》 中国学前教育研究会 4 《课程 教材 教法》 教育部 5 《比较教育研究》 北京师范大学 6 《高等教育研究》 华中理工大学 全国高等教育学研究会 7 《教育研究与实验》 教育部 华中师范大学 8 《中国高等教育》 教育部 9 《人民教育》(2000字以上) 教育部 10 《思想理论教育导刊》 教育部 11 《思想教育研究》 中国高教研究所 12 《外国教育研究》 东北师范大学 13 《教学与研究》 中国人民大学 心理学 1 《心理科学》 中国心理学会 2 《心理发展与教育》 教育部 3 《心理学探新》 中国心理学会 5、文学 中国语言文学 1 《当代语言学》 中国社会科学院语言研究所 2 《古汉语研究》 湖南大学 3 《古文字研究》 中华书局 4 《方言》 中国社会科学院语言研究所 5 《世界汉语教学》 北京语言文化大学 6 《语言文字应用》 国家语委 7 《中华文史论丛》 上海古籍出版社 8 《文学遗产》 中国社会科学院文学研究所 9 《中国现代文学研究》 中国社会科学院文学研究所 10 《文学评论丛刊》 中国社会科学院文学研究所 11 《读书》 三联书店 12 《语文建设》 文字改革委员会 13 《辞书研究》 上海辞书出版社 14 《文艺研究》 中国艺术研究所 15 《文艺理论研究》 中国文字理论研究会 16 《民族文学研究》 中国社科院文学研究所 17 《明清小说研究》 江苏社科院文学研究所 18 《新文学史料》 人民文学出版社 19 《中国典籍与文化》 国家教育部 20 《中国现代文学研究丛刊》 北京作家出版社 外国语言文学 1 《外国语》 上海外国语大学学报 2 《外语界》 上海外国语大学 3 《现代外语》 广东外语外贸大学 4 《外语学刊》 黑龙江大学 5 《中国翻译》 中国外文局编译研究中心 6 《中国俄语教学》 中国俄罗斯研究学会 7 《日语学习与研究》 对外经济贸易大学 8 《外语与外语教学》 大连外语学院 9 《外语研究》 解放军外语学院 10 《中国英语教学》 中国英语研究会 11 《外国文学研究》 华中师范大学 12 《当代外国文学》 南京大学 新闻传播学 1 《新闻战线》 人民日报 2 《中国记者》 新华社 3 《现代广告》 中国广告协会 4 《国际广告》 中国对外经贸企业协会 5 《中国广告》 《中国广告》杂志社 6 《编辑学刊》 学林出版社 7 《中国出版》 国家新闻出版署 8 《中国图书评论》 中宣部出版局 9 《大学出版》 教育部 10 《图书发行研究》 中国发行协会 11 《编辑学报》 中国科学技术学会 12 《出版发行研究》 中国出版科学研究所主办 艺术学 1 《音乐创作》 中国音乐家协会 2 《音乐艺术》(上海音乐学院学报) 上海音乐学院 3 《中央音乐学院学报》 中央学院 4 《中国音乐》 中国音乐学院 5 《钢琴艺术》 人民音乐出版社 6 《舞蹈》 《舞蹈》杂志社 7 《艺术教育》 文化部 8 《美术研究》 中央美术学院 9 《美术观察》 美术观察编辑部 10 《中国美术教育》 教育部 南京师大 11 《装饰》 主办:清华大学美术学院 出版:中国装饰杂志社 12 《中国油画》 中国美术家协会 13 《水彩艺术》 人民美术出版社 14 《中国版画》 中国美术家协会 15 《国画家》 中国美术家协会中国画艺委会 16 《连环画报》 中国美术出版总社 17 《雕塑》 中国工艺美术学会雕塑专业委员会 18 《艺术与设计》 出版总署 19 《中国音乐学》 中国艺术研究院音乐研究所 20 《人民音乐》 中国音乐家协会 21 《中国音乐教育》 教育部 6、历史学 历史学 1 《史学理论研究》 历史所 2 《近代史研究》 中国社科院近代史研究所 3 《中国边疆史地研究》 中国社科院 4 《考古》 中国社科院 5 《军事历史》 军事科学院 6 《民国档案》 中国第二档案馆 7 《抗日战争研究》 近代史研究所 8 《中国地方志》 北京 中国地方志办 9 《中国经济史研究》 中国社科院 10 《当代中国史研究》 国史学会 11 《欧洲》 中国社科院 12 《当代亚太》 中国社科院 13 《美国研究》 中国社科院 14 《考古学报》 考古杂志社 15 《历史档案》 中国第一档案馆 16 《台湾研究》 中国社科院台湾研究所 17 《拉丁美洲研究》 中国社科院拉美研究所 18 《南亚研究》 中国社科院 19 《西亚非洲 》 中国社科院 20 《社会经济史研究》 中国社科院 7、管理学 管理科学与工程 1 《经济理论与经济管理》 教育部 中国人民大学 工商管理 2 《管理现代化》 中国科学技术学会 公共管理 3 《中国行政管理》 人事部 图书馆、情报与档案管理 4 《大学图书馆学报》 北京大学、国家图书馆 5 《图书情报工作》 中国科学院文献情报中心 6 《国家图书馆馆刊》 中国国家图书馆 7 《图书馆杂志》 上海图书馆 8 《情报学报》 中国科技情报学会会刊 9 《情报资料工作》 中国社会科学信息学会、中国人民大学 10 《现代图书情报技术》 中国科学院文献情报中心 11 《中国信息导报》 国家科技部信息司、中国科技信息研究所 12 《情报科学》 中国科技情报学会 8博物馆学 图书情报文献学 1 《中国博物馆》 中国博物馆学会 9、综合类 1 《文献》 国家图书馆 2 《文物》 国家文物局 文物出版社 3 《文史》 中华书局 4 《新华文摘》、《高等学校文科学报文摘》 论点摘编 5 《人大报刊复印资料》 全文转载 6 《党的文献》 中共中央文献研究室 7 《国际问题研究》 中国国际问题研究所 8 《中国教育报》 (理论文章,1500字以上) 9 《中国社会科学文摘》 中国社科院 10 《东北师范大学学报》社科版 东北师范大学 11 《中小学教师培训》 东北师范大学 12 《社会科学战线》参考资料:http://www.ecenter.com.cn/

中国人,德国一所大学,副教授,名字三个字中有晓,研究经济,找他的新浪博客,博文中一般都有1,2,3点

天情

天情 弟子勉之

弟子勉之

左晓蕾的BLOG.都说豆豆博客营销软件非常好用18时20分36秒背眼北京大学 简介:北京大学法学院在中国法学教育中历史最为悠久。早在1898年,京师大学堂从一开始就设有法律学课程。1952年实行院系调整,北京大学法律学系并入北京政法学院。1954年,北京大学法律学系得以重建。 1999年5月26日法律学系更名为北京大学法学院。建院后,取消了国内通行的学科教研室建制,组成了四大学科群,即民商经济法(含民法、商法、经济法、民诉法、知识产权法、环境法、劳动与社会保障法等)、法理宪政法史(含法理、宪法、行政法、立法学、法律史等)、刑事法(含刑法、刑事诉讼法、犯罪学、刑事侦查学等)和国际法(含国际法、国际私法、国际经济法等),旨在顺应科技整合的世界潮流,集中融合各学科学术研究力量,强化组织的学术研究功能,利于开展大型科研项目以及对外交流。 法学院院现设有法律图书馆、《中外法学》编辑部、比较法和法律社会学研究所、国际法研究所、经济法研究所、劳动法和社会保障法研究所、刑事法理论研究所、国际经济法研究所、民商法研究所、环境与资源法研究所、犯罪问题研究中心、港澳台法律研究中心、科技法研究中心、司法研究中心、税法研究中心、中日法律研究与交流中心、金融法研究中心、立法学研究中心、公法研究中心、法制信息中心、妇女法律研究与服务中心、中国犯罪学会、司法鉴定室。 2000年法学院在职教职人员112人,其中教授35人(博士生导师26人),副教授34人,讲师14人,教辅、党政管理人员29人,在站博士后4人,2000年引进人才3人(教授博导2人,教授1人)。 2000年在校学历教育各类学生1821人,其中本科生866人(含留学生81人),硕士生720人,博士生235人。2000年招收本科生170人(含留学生18人),硕士生232人(含留学生2人),博士生84人。2000年结业本科生213人(含留学生15人),203人获学士学位;毕业硕士研究生163人并获硕士学位;毕业博士生12人并获博士学位。现有各类继续教育学生1300多人。 学科建设: 目前法学专业教学主体架构仍为法学专业本科、硕士研究生、博士研究生三个层次。与此相应,除对符合条件的本科毕业生授予法学学士学位外,有权授予法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、法律硕士共10个专业的硕士学位;有权对法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、经济法学、环境法与资源保护法学、国际法学7个专业授予博士学位。法理学、国际法学是全国重点学科。经过近几年的努力建设,经济法学、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学的学术梯队趋于合理,导师力量雄厚,科研成果突出,正在迅速发展。 北京大学2002年法律硕士报名录取情况 1、招收人数:拟招180人,后北大深圳校区又招75人,总计255人; 2、报考人数:2684人; 3、复试分数线:355分,有290多人参加复试 4、复试课程:民法、刑法、法理学。差额复试,复试成绩占总成绩的30%,复试不及格一律淘汰。 5、公费人数:无公费,前20名有奖学金; 6、自费学费:14000/年,一次或三次交清。 7、住宿:提供住宿,地点在万柳公寓。 8、授课方式:分为全日制和在职不脱产来分班。 9、调剂:不接受调剂。 10、外语语种:英语、俄语、日语 北京大学2003年法律硕士报名录取情况 1、招收人数:280人; 2、报考人数:2409人; 3、复试分数线:330分,外语和政治55,业务课90; 4、复试课程:民法、刑法、法理学。差额复试,复试成绩占总成绩的30%,复试不及格一律淘汰。 5、公费人数:无公费,前20名有奖学金; 6、自费学费:14000/年,一次或三次交清。 7、住宿:提供住宿。 8、授课方式:只有全日制。 9、调剂:不接受调剂。 10、外语语种:英语、俄语、日语 清华大学 简介:清华大学历经百年。自成立以来培养了大量品学兼优的高级专业人才,为中国政治、经济、法律、文化、科技和社会各方面的发展发挥了非常重要的作用。 在清华早期(1909——1929)派出的历届放洋生中,有29名攻读法学,其中有17名读法律,12名读国际法,占全部放洋生的2.2%,他们回国后在中国近现代法律和外交事务中扮演了重要角色,例如著名法学家钱端升教授、燕树棠教授、王化成教授、著名法官梅汝璈、著名检察官向哲睿等都是这个时期毕业于清华而后出国留学的。 二三十年代的主要法学教员有赵凤喈、陈之迈、王化成、程树德、燕树棠等。当时还有曾先后执教于美国哈佛、芝加哥大学的国际法学权威莱特(Dr. Quineey Wright )博士教授国际法课程。这个时期培养了王铁崖等著名法学大师。在极为艰苦的条件下,法科研究所仍然为中国培养了端木正等优秀的法学人才。 中华人民共和国成立后,清华大学法律学系并入北京大学。清华大学成为一所以工科为主的大学,整个法学院被合并到其他院校。 1995年9月8日,清华大学正式恢复建立法律学系,系主任为著名法学家王叔文教授。经过几年的不懈努力,法律学系从无到有,从小到大,发展到了相当的规模和水平。1999年4月25日清华大学建校88年周年之际,清华大学法学院正式复建。院长为著名法学家王保树教授。如今清华大学法学院真的人才济济。 清华2002年法律硕士报名录取情况 1.招收人数:拟招 30人,后来又扩招了10多个,总共不到50。 2.报考人数:不详 3.复试分数线:国家线 4.复试课程:科目外语和专业课(口试和笔试)。 5.公费人数:无 6.自费学费:学费共36000,可分两次交 7.授课方式:三年 8.调剂:不接受调剂 9.招收语种:英语 清华2003年法律硕士报名录取情况 1.招收人数:拟招 100人。 2.报考人数:1600左右 3.复试分数线:差额复试复试分数线313分,外语政治52分,专业课84分。 4.复试课程:科目外语和专业课(口试和笔试)。 5.公费人数:无 6.自费学费:学费共36000,可分两次交 7.授课方式:三年 8.调剂:不接受调剂 9.招收语种:英语 中国人民大学 简介:中国人民大学是一所著名的国家重点大学.其法学院至今已有半个世纪的历史,著名法学家曾宪义教授任院长。 中国人民大学法学院下辖法律系和法学研究所。法学院设有10个院属研究机构,设有现代化的图书馆和国家“211”工程重点项目——法制信息港,以及全国高等学校中规模最大的物证技术学实验室,还有2个院属教学实践基地----地石律师事务所和物证技术鉴定中心,并设有向国内外公开发行的全国性核心学术期刊《法学家》杂志社。 法学院于1998年提前一年实施国家教育部新修订的本科专业目录,按一个法学专业招生;设有第二学士学位专业(知识产权法)。国务院学位委员会新修订的专业目录,共有9个专业学位点,法学院设有硕士学位学科点9个,博士学位学科点7个,并拥有国家级重点学科2个,即刑法学和民商法学(全国法学类国家级重点学科共6个,人大法学院占三分之一),拥有经国务院决定设立的中国第一个开办的法学博士后流动站(含全部博士学位学科点)。中国人民大学法学院在全国法学教育领域处于领先地位,并已跻身世界著名法学院行列。 名师:经过近半个世纪的发展, 法学院汇集了一大批著名法学家,学院现有在编教授24名,副教授42名。在编教授中,中青年教授18名,其中40岁以下的青年教授有8名。在全国评选的十名40岁以下的“杰出青年法学家”中,人大法学院占3名——王利明、赵秉志、公丕祥(当时是法学院在读博士研究生,现任南京师范大学校长)。此外,法学院有博士生导师24名,国务院学位委员会学科评议组成员2名(高铭暄、曾宪义),有40多名教师在国际、国内学术团体中担任主要领导职务。 中国人民大学2002年法律硕士报名录取情况 1、招收人数:招收录取人数是287人 2、报考人数:报名人数为3039多名 3、复试分数线:人大复试分数线是345分,最终录取线是349分,(单科不及格的不予录取) 4、复试课程:复试采取的差额复试,包括外语和专业课 5、公费人数:公费生有25名 6、自费学费:自费36000/2年,要与学校签订协议 7、住宿:不解决住宿,由学生自己负责,每月有大约250元的补助; 8、授课方式:分为脱产两年和非脱产三年两种 9、调剂:不接受调剂。 中国人民大学2003年法律硕士报名录取情况 1、招收人数:招收人数300人 2、报考人数:报名人数为3478人 3、复试分数线:复试分数线是330分(外语政治不低于55分,专业课不低于90分) 4、复试课程:复试采取的差额复试,包括外语和专业课 5、公费人数:公费生有25名 6、自费学费:自费36000/2年,要与学校签订协议 7、授课方式:分为脱产两年和非脱产三年两种 8、调剂:不接受调剂。 中国政法大学 简介:中国政法大学是一所培养政法专门人才的全国知名高等学府。中国政法大学的前身是北京政法学院,该院是1952年全国高等学校院系调整时,由北京大学、清华大学、燕京大学和辅仁大学的法律系、政治系社会民政专业于11月24日合并而成的。中国政法大学研究生院地处燕京八大景之一--"蓟门烟树"西南侧 专业设置: 本科教育设有五个专业:法学专业、政治学专业、行政管理专业、工商管理专业、英语专业 研究生院拥有5个专业的博士学位授予权: 中国法律史学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学13个专业的硕士学位授予权: 逻辑学、政治经济学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、政治学理论、法律硕士。 中国政法大学研究生院是我国法学学科建设与研究的重要基地之一。目前,研究生院有博士学位授予点5个,即法律史、诉讼法学、民商法学、经济法学、国际法学;硕士学位授予点13个,覆盖的专业有法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、政治学理论、逻辑学、政治经济学、法律硕士等。其中法律史、诉讼法学为国家重点学科,民商法学、国际法学、刑法学、政治学理论为部级重点学科。研究生院师资力量雄厚,有博士生导师26名,硕士生导师130余名,开设课程200多门。研究生院的教授和指导教师除指导研究生外,还广泛地参与国家重点研究项目和立法活动,为我国的法治建设做出了重要贡献。除了著名的法学泰斗江平教授。还有不胜枚举的优秀教授。 中国政法大学2002年法律硕士报名录取情况 1.招收人数:拟招收公费50名、自费80名。公费扩招10名,最后共招160名。 2.报考人数:1437名。 3.复试分数线:公费线372,自费线352。 4.复试课程:等额复试,科目为英语口语和刑法学、民法学口试。 5.公费人数:拟招公费50名,扩招为60名 6.学费: 9000元/年(自筹),12000元/年(委培)开学时一次或分三次缴清。 7.住宿:解决住宿。 8.授课方式:全日制 9.调剂:不接受调剂 10.招收语种:英语、俄语、日语。 中国政法大学2003年法律硕士报名录取情况 1.招收人数:拟招收公费60名(含免试生2人) 、自费90名。 2.报考人数:2073名。 3.复试分数线:复试分数线332,外语政治不低于53分,专业课不低于85分。 4.复试课程:差额复试,法律硕士专业每套论文试卷中法学理论、宪法学各一道,由考生任选其一。(由于北京非典的缘故) 5.学费: 2003年委培、自筹的学费可能调整到12000元/年。 6.住宿:解

张海斌的科研成果

接班人

接班人 表演者

表演者

在各种学术刊物及专业报章上发表论文数十篇。出版《法律的异邦》、《西方宪法史》(合著)等。 主要学术趣旨在宪政理论和行政法治、法理学与法律史学等。曾任职位主要学术兼职有全国外国法制史学会理事、上海市外国法与比较法研究会理事、上海财经大学法学院硕导等。《华东法律评论》执行主编、《华东政法大学学报》责任编辑(2003-2006)、《法制早报》专栏作者。

了解社会学的请帮我解答一下

两行

两行 名焉

名焉

请参考下面资料,希望对你有所帮助 社会学 社会学是从社会整体出发,通过社会关系和社会行为来研究社会的结构、功能、发生、发展规律的综合性学科。它从过去主要研究人类社会的起源、组织、风俗习惯的人类学,倾向变为以研究现代社会的发展和社会中的组织性或者团体性行为的学科。在社会学中,人们不是作为个体,而是作为一个社会组织、群体或机构的成员存在。 目录 1 概观 2 历史 3 社会学中的科学与数学 4 主要学说 5 社会研究方法 6 社会学与其他社会科学 7 主要的社会学主题 8 社会学主要人物 9 社会学理论 10 社会学学派 11 社会学分支 12 参看 13 有关文献 14 外部链接 [编辑] 概观 社会学作为对现代性突出矛盾的回应出现于19世纪。这个现代性矛盾是:这个世界变得越来越小和越来越成为一个整体,个人的世界经验却变得越来越分裂和分散。社会学家不但希望了解什么使得社会团体聚集起来,更希望了解社会瓦解的发展过程,从而作出“纠正”。(这种观点主要是社会学中涂尔干学派所持的观点,而其他派别尤其是法兰克福学派,并不探索对社会的救治,因为他们认为对社会病疾提出的救治方案,往往是以一个小群体的观念强加到绝大多数人的身上,这不但解决不了问题,还会使问题加重) 今天,社会学家对社会的研究包括了一系列的从宏观结构到微观行为的研究,包括对种族、民族、阶级和性别,到细如家庭结构个人社会关系模式的研究。社会学系分成更多更细的研究方向,包括像犯罪和离婚,在微观方面例如有人与人之间的关系。社会学家还常用定量研究的方法从数量上来描述一个社会总体结构,以此来研究可以预见社会变迁和人们对社会变迁反应的定量模型。这种由拉扎斯费尔德(Paul F. Lazarsfeld)倡导的研究方法,现在是社会学研究中的主要方法论之一。社会学研究方法的另外一个流派是定性研究,包括参与观察、深度访谈、专题小组讨论等收集资料的方法,以及基于扎根理论、内容分析等定性资料的分析方法。从事定性分析的部分社会学家相信,这是一种更好的方法,因为这可以加强理解“离散”性的社会和独特性的人文。这种方法从不寻求有一致观点,但却可以互相欣赏各自所采取的独特方式并互相借鉴。主流的观点认为,定量和定性这两种研究方式是互补的,而不是矛盾的。 [编辑] 历史 孔德发明了社会学一词。“社会学”是一门新的学术范畴。它横跨经济、政治、人类学、历史及心理学。它的意义在于寻找混合了人类知识及哲学的源头。 “社会学”一词是由孔德(Auguste Comte)首创的,他试图使用一种物理学的方法来统一所有的人文学科——包括历史、心理和经济学,从而建立经得起科学规则考验的学科,原本他用“社会物理学”来称呼这个新的学科。他的贡献主要是他使得社会科学终于脱离了人文领域。他的社会学理念是典型18世纪的:他相信所有人类活动都会一致地经历截然不同的历史阶段,如果一个社会可以抓着这个阶段,它就可以为社会病开出有效的药方。 马克斯·韦伯第一本以社会学为题目的书是19世纪中期的英国哲学家赫伯特·斯宾塞所著。在美国,1890年肯萨斯大学的“社会学元素”是社会学第一个课程[1],[2],1892年芝加哥大学由艾比安·斯摩尔成立了美国第一个独立大学学院,他也创立了“美国社会学学报”[3]。1895年,法国波尔多大学成立了欧洲第一个社会学学院。 1904年伦敦经济及政治学院成立了英国第一个社会学学部[4]。1919马克斯·韦伯在慕尼黑大学成立第一个社会学学部。1920年Florian Znaniecki在波兰成立第一个社会学学部。 第一次关于社会学的国际合作发生于1893年。当时 René Worms 成立“社会学国际小学院”,最后与创立于1949年的国际社会学家协会合并[5]。1905年成立的美国社会学协会是今天世界最大的社会学家协会。 19世纪至20世纪有一群古典社会学家冒起,例如:卡尔·马克思、Ferdinand Toennies、埃米尔·涂尔干、帕累托及马克斯·韦伯。正如孔德,他们都不会自视为社会学家。他们的工作涉及宗教、教育、经济、心理学、道德操守、哲学、神学及其他学术范畴。当然他们在社会学上是非常有影响力的,特别是卡尔·马克思更是经济学重要巨头。 早期由孔德带出的理论研究方式是模仿研究自然科学的方法,应用相同的方法学来探讨社会现象。强调以经验、实证和科学方法为社会学扎实的基础。这个方法学称为实证主义。 19世纪早期以实证主义与自然主义手法来研究社会生活受到了德国的狄尔泰、海因里希·李克尔等新孔德主义派哲学家的质疑。他们认为自然世界跟社会世界是不同的,人类社会有独特的范畴如意义、符号、规则、道德规范及价值。这些元素产生了人类文化。马克斯·韦伯根据这个观点发展出“反实证主义”的诠释社会学(Interpretive Sociology),强调社会学研究的对象是人类行为的主观意义。它跟反自然论有密切关系,使社会学研究特别关注人类及文化价值。这导致难以为主观客观研究分野的争论并影响了诠释研究。因特网时代也催生了社会学的新分支-公共社会学。 最后,自然科学实际上并没有取代其他的社会科学,而是变成强调对象和方法的另一种形式。今天,社会学家通常通过比较法来研究人类组织和社会制度,特别是在复杂的工业社会组织结构的研究中。从20至21世纪来看,社会学的研究也应该是突飞猛进的时代。 [编辑] 社会学中的科学与数学 社会学家研究时常常分析群体,如社会组织、宗教组织、政治组织及商业组织。他们研究社会群体间的互动、跟踪源头及发展过程、分析群体活动对各个成员的影响。社会学家关心社会群体的特征、群体间或成员间的互动影响及社会特征(例如:性别、年龄、种族)对日常生活所带来的效果。这些社会研究结果能够协助教育家、立法者、行政人员、社工等解决社会问题并制定公共政策。大部分的社会学家都有多项专长,例如社会组织、社会分层及社会流动、种族关系、教育、家庭、社会心理学、城市、农村、政治及比较社会学、性别角色及关系、人口地理学、老年学、犯罪心理学及社会学应用。 今天,社会学研究人类组织、社会群体、社会互动等等都使用大量比较方法。社会学的发展对其它科学带来额外的需求,这对研究现代工业社会是十分重要。近年,得到了人类学的启示,加速了对多元文化及多元国民的研究。 另一方面,社会学朝著微社会结构发展,例如:种族、社会阶级、性别及家庭。因为有很多罪案发生、家庭问题产生了很大的社会压力,急需要社会学来寻找解决方法。 社会学家透过量性研究来研究社会关系以预测社会变动。他们希望透过质性研究,如面谈及小组讨论,对社会运作有更深入的理解。有些社会学家正辩论着从中作出平衡填补两者之间的空隙。例如:量性研究描述大型社会现象而质性研究描述个人如何理解大型社会现象。 [编辑] 主要学说 社会理论当中常常用一些抽象和甚至复杂理论框架来解释和分析社会样式和宏观社会结构。社会理论总跟经典的学科有一个令人不安的关系,就是大部分的重要社会学家从未担任大学职务。现今社会理论被认为社会学分支,涉足多个科学区域譬如人类学、经济、神学、历史等等。第一种社会理论几乎跟社会学同时诞生。社会学之父-孔德创立第一社会理论-社会演化理论。在19世纪,三大社会理论分别是社会进化论、社会周期论和马克思主义的历史唯物主义。虽然它们现在被认为是过时,但是它们却产生了新理论,像新进化论、现代化的社会生物学、后工业化的社会理论及多边理论。 跟客观的自然科学不同,社会理论家很少使用科学方法及其他事证方式来证明论点。反而,他们面对非常大型的社会走势时候都使用一些假说。可是,这些假说需要很长的时间来证明。这正是反对者所批评的重点。对于解构主义者及后现代主义者,他们更质疑所有的研究及方法都是错误地承袭下来。很多时候,社会理论被认定为不可证明的。 可是,社会理论是构成社会学的最大部份。客观的科学研究经常支持社会理论家的解释。建基于科学方法的统计研究发现妇女和其他人虽然执行同样职业,但是收入出现严重收入差距。这成为女权主义的复杂社会理论的大前提。总之, 特别是对于纯净的社会学的追随者,社会理论曾有这样的呼吁因为它的焦点从个体移到社会本身及一些能控制我们生活的社会力量。这社会学的洞察多年来都集中在学生和对现状不满意的人是因为它假定社会结构和样式是任意或受到具有力量社会群组所控制。这暗示了变动的可能性。这暗示了在社会底层的人士受到不该受的压迫。 [编辑] 社会研究方法 社会研究会用各种方法搜集经验实证,包括问卷、面谈、参与者观察及统计研究。 不同的方法所面对的困难是它们都根据研究员各自采纳的理论基础来解释及了解社会。作为功能主义者,艾弥尔·涂尔干喜欢以社会大规模结构来解释任何东西。如果他是符号互动者,他便专注人们如何理解别人。马克思主义者或新马克思主义者把什么都化作阶级斗争。现象学家只是思考大众对现实如何建立自己的意义。当各方都面对现实社会问题时,常常争论谁对谁错,而实际上会把不同方法学结合。 因特网是社会学家的兴趣所在,原因有四。一)它是研究工具。例如网上问卷调查代替纸张问卷。二)它成为讨论平台。三)它本身是研究课题。因特网的社会学研究网上社区、虚拟社区。四)因为因特网而产生社会组织上的改变,例如由工业社会转型到知识社会的大型社会改变。 [编辑] 社会学与其他社会科学 在二十世纪早期,社会学家及心理学家曾对工业社会作出研究,对人类学作出了贡献。要留意一点的是人类学家都曾对工业社会作出研究。今天社会学及人类学主要分别在于研究不同的理论和方法而不是对象。 社会生物学是综合社会学及生物学的一门新科学。虽然它很快获得接受,但仍然有很多争论的地方因为它尝试使用进化及生物过程来解释社会行为及结构。社会生物学家常被社会学家批评过份倚赖基因对行为的影响。社会生物学家却说在自然之间和哺育存在一个复杂关系。故此社会生物学跟人类学、动物学、进化心理学有密切关系。这仍然是其他科学所不能接受的。一些社会生物学家像Richard Machalek要求使用社会学来研究非人类社会。 社会学跟社会心理学有关系,前者关心社会结构,后者关心社会行为。 [编辑] 主要的社会学主题 群体组织方面:家庭-社区—乡村-集镇-城市-部落-民族-团体—文化.. 群体与组织 初级社会群体 家庭 邻里 儿童游戏群体 社会组织 科层制 社会制度方面:亲属-婚姻-经济-政治-法律-宗教-教育-文化-体育.. 社会过程方面:合作-竞争-战争-改革-革命-社会舆论-社会价值观-社会一体化.. 社会化 社会角色 规范与越轨 社会变迁 分层与流动 城市化 现代化 社会问题方面:就业-民族分裂-犯罪-环境污染-人口-移民-种族歧视-暴力—贫困..

周仲飞的学术成果

相门有相

相门有相 卡门线

卡门线

分别承担或参与承担了世界银行、亚洲发展银行、香港特区政府、司法部、上海曙光计划多个关于中国金融法制项目。具体如下:(一)主要科研成果:1.第二主编:《金融监管学原理》,北京大学出版社,2004年12月版2.第一作者:《银行法原理》,中信出版社,2004年8月版3.主编:《银行监管案例精编》,上海财经大学出版社,2004年2月版4.独著:Chinese Banking Law and Foreign Financial Institutions, Kluwer Law International, London, 20015.主编之一:International Financial Crisis in the 1990s, British Institute of International and Comparative Law, 20026.主编之一:International Financial Sector Reform Standard Setting and Infrastructure Development, Kluwer Law International, London, 20027.In Search of Approaches to Improving Corporate Governance in China’s State-Owned Commercial Banks, 载“International Lawyer”,Vol. 36, 2002.8.“巴塞尔国际银行监管合作模式的缺陷及完善”,载《法学评论》,2003年第1期。9.“论中国外资银行法的改革”,载《上海财经大学学报》,2002年第5期。10.“论中央银行独立性的法律保障机制”,载《政治与法律》,2005年第1期。11. “最后贷款人制度的比较法研究”,载《法学家》,2005年第3期。12. “金融控股公司市场准入研究”,载《上海财经大学学报》,2005年第4期。(二)已经完成和正在承担的主要项目1、《巴塞尔协议的法律性质及其在中国的应用》,国家社会科学基金项目课题,经费8万,项目主持人。2、《银行法研究》,教育部新世纪优秀人才支持计划,经费20万,项目主持人3、《比较银行法研究》,上海哲学社会科学十五规划2004年课题,经费2.5万元人民币,2004年9月—2006年12月。4、《入世过渡期后的中国外资银行法改革》,司法部2003年课题,经费4万元人民币,2004年7月—2006年12月。5、《架构我国金融控股公司法律框架》,上海曙光学者项目,2002年10月— 2004年9月, 经费4万人民币。6、《设计我国存款保险法律制度》,中国博士后基金,2002年7月—2003年12月,经费1万人民币。7、《中国银行法和银行监管》,亚洲开发银行,2002年12月—2004年8月,项目经费100万美金, 项目中方专家组组长。8、《中国入世和中国金融法律改革》,香港特区政府,2002年6月—2004年12月,项目经费60万港币,项目负责人之一。

40004-98986

40004-98986